GALLERY

映画「鹿踊りだぢゃい」

鹿踊りとは、主に東北地方に伝わる郷土芸能です。

鹿の頭部を模した鹿頭(ししがしら)をかぶった踊り手が、鹿の動 きを表すように上体を大きく前後に揺らし、太鼓と笛の音に合わせて歌い踊るものです。表情は動物の鹿というよりも鬼に近いと感じます。

鹿踊りには”死者を供養する”意味があると伝承されていますが、その起源には様々な説があり、未だ解明されていません。

川内鹿踊には代々守り続けてきた”巻物”があります。

“巻物”とは芸能団体が所有するもので、その芸能の起源や由来などを記したものです。

川内鹿踊の巻物は年に1度、お盆期間最終日の8月16日に、”巻物開き”という儀式でのみ出されます。その儀式の際も、中身を開くということはありません。そのため、何が書いてあるのか川内鹿踊保存会も知りませんでした。

私は川内鹿踊の巻物の中に、鹿踊りの起源を知ることができる鍵があると考えました。

今回、ドキュメンタリー制作に伴い、様々な機関の協力のもと、特別に巻物の公開を許可され、巻物の解読を行うことができました。

巻物には一体何が書かれているのか?そして、巻物はなぜ書かれたのか?

神職、仏教者、踊り手、鹿猟師へのインタビューも混じえ、多角的に鹿踊りについて探ります。![]()

![]()

映画「波あとの明かし」

岩手県宮古市の風習”松明かし”を探るドキュメンタリー

山形国際ドキュメンタリー映画祭2015上映作品

松明かしとは毎年8月1日、7日、13日、14日、15日、16日、20日、31日の夕暮れに、各家庭の玄関前で松を燃やして焚き火をする風習です。多くの民俗学資料を読んだ私は、「松明かしは、災害を機に行われるようになったのではないか?」と考えるようになりました。慶長大津波、明治三陸地震津波、昭和三陸地震津波、アイオン台風、チリ地震津波、そして東日本大震災と宮古は過去、幾度も大災害に襲われてきた場所です。死者の魂が戻るとされるお盆。津波で住処も、命をも奪われた人々の魂はどこへ帰るべきなのでしょう?本作を通じて、人が人を祀ることの尊さ、命について考える機会となれば幸いです。

2014年制作・日本・カラー・デジタル・89分![]()

![]()

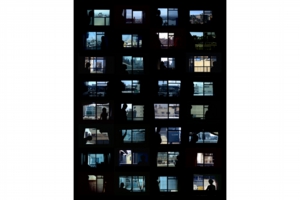

スカイハイツ (写真作品)

「窓」というフレームが切り取った映像。

そこに映し出されているのはものすごいスピードで変化していく街並。日々、古い家屋が取り壊され、更地にし、道ができ、また家が建つ。「陽当たり良好、駅からすぐ」という売り言葉を掲げ、寝床はぐんぐん高さを増していく。

本作品スカイハイツは空との距離を縮めていくマンションの窓が切り取った風景写真です。

さらなる豊かさを求め、向上していく。そしていつかはこの写真を撮影した部屋も、マンションごと消え去り、また新しい窓が存在する。

そこに広がる景色には、いったいどんな日本が映し出されているだろうか?

サイズ 1800×1200mm

素材 ラムダプリント、パネル

Darkroom (写真作品)

Art Court Frontier 2008 出品作品

部屋の電灯を消し、暗闇を長時間露光で撮影した写真作品。

長時間露光により増幅されたそれを、不覚にも私は美しいと思ってしまった。

サイズ 750×1000mm(作品数20点、各1点あたりのサイズ)

素材 ラムダプリント、アクリルサンドフィットパネル

藍の手 (写真作品)

2004年 EPSON ネイチャー&ヒューマンライフフォトアウォード 入選作品

島根県広瀬町にある糸染め紺屋、天野紺屋。 創業 140年のこの紺屋は正藍の技術を今に受け継ぐ。 五代目となる彼は私と同じ歳で生家の伝統を残す仕事についている。 140年という年月の重みは、彼の肩に重くのしかかっているのだろうか。 手には、藍の染料が染み込み、 爪の先まで真っ黒に染まっている。 アルカリ性である染料により、肌は荒れ、赤ぎれが絶えない。 彼の染める藍は未熟さを残しながらも輝きに満ちあふれている。 私は、ふと自分の手に目を落とす。 同じ年月を過ごしてきたはずの我が手は、 なんとぬくぬくとした日々を過ごした手であることか。 彼の必死な姿を残すとともに、彼に負けない手にしようと 自らの誓いを定着させるかのごとくシャッターをきる。

サイズ 594×841mm(全15点、各1点あたりのサイズ)

素材 ラムダプリント、パネル![]()

![]()

peeple movie (映像作品)

2011年 SHIPS京都店Gallery KURAにて展示

写真作品「peeple」を映像化した作品。

"peeple"とは、"people"と"peep"の2つの単語から作った造語である。アパート住まいをしている日本人の中でどれだけの人が隣に住んでい人間のことを知っているだろうか?そこでは、人は集まってはいるのだが、他人の干渉を避けて生活している。アパートは、壁に仕切られ閉ざされた立方体の箱の集合である。その箱にはプライバシーが詰め込まれている。その閉ざされた空間で生活する「人々」を「覗く」視線を提示する。